EL PADRE FRANCISCO LAPHITZ. UN MISIONERO BETHARRAMITA EN EL PLATA

EL PADRE FRANCISCO LAPHITZ Por Héctor José Iaconis. (TRABAJO EXPUESTO EN LAS IV JORNADAS DE HISTORIA ECLESIÁSTICA ARGENTINA. JUNTA DE HISTORIA ECLESIÁTICA ARGENTINA, 9 y 10 de junio del 2000, Y PUBLICADO EN LA REVISTA “ARCHIVUM”)

UN MISIONERO BETHARRAMITA EN EL PLATA

-Breve acercamiento en torno a su protagonismo-

La biografía del padre Laphitz debe enfocarse desde algunas ideas definidas:

- Los hechos cronológicos de su rica biografía.

- Sus amplios dotes literarios y su magistralidad en la retórica y en la oratoria.

- Su afán y celo por las Misiones.

- Las dimensiones de su espiritualidad en orden al carisma de su Congregación.

- Las obras y fundaciones concretadas gracias a su esfuerzo.

Naturalmente, el abordaje de ellas requieren de un estudio más profundo y extenso, que obviamente no lo constituyen estas páginas, ni buscan hacerlo. Tan solo, quiere relatarse aquellos hechos destacados en la existencia del padre Francisco Laphitz, sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram y, fundamentalmente, su labor -por demás destacable- en las misiones apostólicas. En consecuencia. los párrafos que siguen, no pretenden ser sino sucintas consideraciones biográficas, si así fuera apropiado llamarlos.

El lector hallará, quizá, en la forzada síntesis, algún que otro concepto inacabado, razón que debe atribuirse, sobre todo, al estado inconcluso de la investigación. La misma, iniciada poco tiempo atrás, versa sobre el estudio del pasado de los Betharramitas en la Argentina.

Resta aún la compulsa de documentos de significación histórica, pertenecientes al acervo archivístico de instituciones extranjeras, en su mayoría. En efecto, queda por recorrer el itinerario más extenso e importante.

Como se verá, los recursos y fuentes documentales primarios, en el orden de la investigación, son sumamente escasos. Nada, al menos en Argentina y Uruguay, ha podido conservarse de los papeles personales del padre Laphitz. Mas, se tiene noticia de que cierta documentación inédita podría hallarse en manos particulares... Razones todas que podrían justificar las posibles carencias y falta de erudición del presente estudio.

Nueve de Julio, 28 de enero de 2000, Memoria de Santo Tomás de Aquino, en el Año Jubilar.

Primera Parte: SACERDOTE Y CAPELLAN

I. LOS PRIMEROS AÑOS: LA VOCACION

Después de la Revolución en París de 1830, que había puesto en el trono a Luis Felipe de Orleans, la situación sociopolítica en Francia no era nada halagüeña.

El régimen, denominado "Monarquía de Julio", benefició grandemente a la gran burguesía, decepcionando, en parte, a los grupos republicanos.

Ininterrumpidamente se sucedieron levantamientos y ruidosas manifestaciones, de las cuales, son notoria muestra los acontecimientos trágicos de febrero de 1831 en la iglesia de Saint-Germain l’ Auxerrois.

La caída de los salarios, la carencia de trabajo y el hambre, agravados progresivamente, exasperaron los ánimos de la clase obrera. Se originaron violentos alzamientos. En Lyon, hacia noviembre de 1831, con la caída de

más de un millar de insurgentes. Luego en París -el 6 de junio de 1832- con la masacre en el claustro de Saint-Merry.

Un llamado "catolicismo liberal", seguidor del pensamiento del abate Lammenais, de Lacordaire y del conde de Montalembert (cuyo periódico "L’ Avenir", el Papa había condenado duramente en agosto de 1832) surgía sin cesar.

Las consecuencias de la crisis financiera repercutian duramente en todos los dominios transpirenaicos, cobrando mayor dramatismo en aquellos poblados cuyos recursos eran esencialmente más precarios.

Un conjunto de causas, además de las mencionadas hizo por fin que muchos habitantes del, hoy llamado "País Vasco-Francés", debieran dejar su tierra.

Aquí puede plantearse un interrogante: Lo antedicho, ¿habría influido sustancialmente para hacer que sus padres dejaran el territorio galo?, ¿qué les motivó a dirigirse hacia Arizcun, al menos temporariamente?.

Las fuentes afirman: "En ocasión de un viaje de sus padres a España"[i], debió nacer -el padre Laphitz- en Arizcun, en el Valle de Baztan, al norte de la provincia de Navarra, el sábado 29 de setiembre de 1832. Bautizado al día siguiente, en la parroquia de San Juan Bautista, en el mismo lugar, con los nombres de Francisco Estevan[sic] Angel; de su partida bautismal se deduce, eran sus padres, "inquilinos de Iturrelda".

"En día treinta de Septiembre del año de mil ocho cientos treinta y dos á las quatro[sic] y media de la tarde nació y el siguiente con licencia de mi el insfrascrito[sic] Rector de la Parroquia de San Juan Baup ta. del Lugar de Arizcun bautizó Dn. Juan Thomas de Iribarren Presbítero Beneficiado de la misma á Francisco Estevan[sic] Lapiz[sic] natural de este Lugar é hijo legitimo de Bernardo Lapiz natural de Irisarri en Francia la Baja Navarra, y de María Josefa Arriada natural de Arizcun, residentes en el mismo: Abuelos Paternos Pedro de Lapiz y Juana de Lartegui ambos naturales de dicho Irissari: Maternos Antonio de Arriada natural de Arizcun y María Estefanía de Echeverría natural de Echalar: fueron Padrinos Francisco Lugarramurdi natural de Arizcun, y la citada María Estefanía natural del sobredicho Irisarri, a quienes advirtió el parentesco espiritual y obligaciones; y para que conste se hizo este asiento y firmamos". "Don. Juan Franco. de Iribarren, Rtor. Dn. Juan Thomas de Iribarren, Benefdo"[ii].Pero su infancia transcurrió en Irissary[iii], una aldea sobre el afluente del Nive, a 35 kilómetros de Mauleón.

No era Irissary una comunidad indiferente en orden a la fe cristiana. Varios años antes, existía una filial de las confraternidades del Sagrado Corazón de los Bajos Pirineos, que en otro tiempo había ganado incontables adeptos[iv].

Allí, donde la población no sobrepasaba de un millar de almas, ante el sagrado marco de una iglesia alzada en el siglo XVI, "niño, con sus rubios cabellos y su semblante sonrosado, que le asemejaban a un querubín, soñaba ya, como lo refería él mismo, en la intimidad, con la vida apostólica del sacerdote misionero"[v].

En Larresore y Bayona

Ya adolescente, "de una inteligencia despejada -según relata un cronista anónimo-, de un corazón grande y de un alma ardiente"[vi], supo dar respuesta a la Divina llamada al sacerdocio.

Para cursar humanidades ingresó en el seminario menor de Larresore. Un pequeño establecimiento, fundado dos décadas atrás, por monseñor David d’ Astros[vii] sobre la base material de un colegio del siglo XVIII.

"El pequeño seminario […] -escribe el padre Bourdenne, en 1877- estaba muy lejos de ser en aquel entonces lo que es hoy. La casa mal construida, sin recursos […] hallabase bien lejos de alcanzar la regularidad de una casa perfecta"[viii].

Al concluir "sus estudios preparatorios", fue admitido en el prestigioso seminario mayor de Bayona, donde cursó Filosofía, Derecho Canónico y Teología.

Entonces, Francia se veía sacudida por delicados problemas derivados de la situación política imperante. Primero la depresión económica de 1846 y 1847; luego la proclamación de la "II República", en 1848; y por ultimo, el golpe de estado, hacia diciembre de 1851, que llevó a la restauración de un "Segundo Imperio". Después de 1852, parecían nacer nuevas expectativas en algunos sectores sociales… Pero en Iparralde, continuaba -y en crecida- la inmigración.

A pesar de las luchas pasadas, de más de dos siglos, aún persistían pequeños rastros del antiguo jansenismo. Si bien no había -al menos visiblemente- grupos o alianzas, la doctrina tan defendida por Jean Duvergier de Hauranne, Antoine Arnauld, Blas Pascal y Pasquier Quesner, se mantenía latente.

El 2 de junio de 1855, el clérigo Laphitz, recibe las Ordenes Menores[ix]. En su corazón despunta su intimo deseo: dar luz sobre las amenazadas verdades de la fe.

Un decenio en el clero secular

Concluidos los estudios académicos, el obispo de la Iglesia particular de Bayona, monseñor François Lacroix, le extendió las licencias para recibir las Ordenes Mayores: el Subdiaconado, el 17 de mayo de 1856; y el Diaconado, el 20 de diciembre de 1856. Finalmente, el sábado 6 de junio de 1857, fue ordenado Presbítero[x].

Enseguida se le destinó como vicario a Saint-Etienne-de Baigorry, en la Baja Navarra; en cuyos campos, el general Dubouquet, había conseguido la victoria sobre los españoles, en la heroica gesta del 24 de setiembre de 1797.

Durante nueve años, "con todo el entusiasmo de su alma y toda la energía de su robusta naturaleza, se consagró al desempeño riguroso de sus deberes pastorales…"[xi].

Mucho menos permaneció como cura de Alçay, entre 1866 y 1867.

"Todavía -así se expresaba en 1905- recuerdan allí el celo y los triunfos de aquellas primeras jornadas de su vida sacerdotal. Con su trato exquisito y su caridad sin límites los ganó a todos para Dios"[xii].

II. EN EL INSTITUTO DE BETHARRAM

¿Qué motivó al neo-presbítero Francisco Laphitz a ingresar a la vida religiosa, a través del Instituto de Betharram?. No se tiene noticias. Quizá si pudiera hallarse el petitorio formal que debió presentar a los superiores con ese objeto, ayudaría a dilucidar esta cuestión… Alguien, que al parecer, le conoció personalmente pretende explicarlo: "su amor a las almas necesitaba de un campo más ancho donde pudiera desplegarse más activo y más conquistador"[i].

En 1835, San Miguel Garicoïts, alentado por monseñor de Arbou, había dado vida a la Sociedad de Sacerdotes Auxiliares del Sagrado Corazón, en Betharram, dependiendo de la autoridad del Ordinario bayonés.

Pronto, la fama de aquella primera comunidad, inflamada del santo ardor de su fundador, se extendió hacia fuera de las fronteras diocesanas, despertando, vocacionalmente, el interés de "nuevos reclutas".

La invitación era diáfana: "consagrarse por entero mediante los votos, a la imitación de Jesús, anonadado y obediente, y a la tarea de lograr para lo demás una dicha semejante…"[ii].

La tarea de los misioneros es incesante. La elocuencia de su oratoria se hace oir en los púlpitos de las principales catedrales y parroquias del basto territorio. Son ponderados como eximios directores espirituales y eficaces educadores… Resuenan, por doquier, las correrías del padre Guimón, y la notable erudición del padre Barbé, primer sacerdote betharramita que abrazó también la enseñanza en los colegios.

El padre Laphitz, ingresa al noviciado de la Sociedad del Sagrado Corazón, en setiembre de 1867; el mismo año lo hace el presbítero Arnaud Sallaber, quien será el amigo y hermano "al que tanto amó".

El padre Garicoïts había fallecido cuatro años antes, y la Obra atravesaba por duras pruebas. Monseñor Lacroix había designado superior al padre Juan Chirou, "bearnés vigoroso a la par que fino […] de trato, sustancialmente bueno, con hombría de bien espiritual y llena de cordialidad"[iii].

La comunidad aguardaba la autonomía -tan deseada por el fundador- es decir, dejar de ser institución diocesana, para serlo de derecho pontificio. Con lo cual, el obispo, no consentía.

"De ahí -escribe el doctor Fernessole- un malestar interior, que era absolutamente inevitable, de ahí ciertos disturbios y ciertas discusiones de que no podía librarse la mejor voluntad del mundo. Algunos súbditos, por otra parte muy contados, abandonaron la Sociedad; los demás aceptaron el régimen recientemente inaugurado; mas ese estado de cosas no podía dejar de crear un relajamiento del vinculo religioso, sin lograr sin embargo hacer mella en las buenas disposiciones esenciales de los espíritus y de los corazones"[iv].

Aún, frente a las tribulaciones, el sacerdote de treinta y cinco años, seducido por el carisma de Betharram, iniciaba el noviciado.

Cuenta, en la comunidad, con valiosos referentes; verdaderos maestros que supieron introducirlo en la profundidad de la rica espiritualidad betharramita. El padre Etchecopar, sin más, es el primero.

"Vie de saint Ignace et de saint François Xavier"

Su estancia en Betharram fue, por demás, provechosa. Llevado por la santidad de Ignacio de Loyola, y del gran apóstol de Oriente, Francisco Javier, publicó -hacia 1867- en idioma vascuence un estudio sobre ambos, con tan buen éxito que mereció ser llamado: "cet homme de lettre"[v].

El título de la obra es Bi hescualdun saindua bizia san Inazio Loiolakoa eta san Franses Zabierekoa. Prefiere no firmarla, mas opta por aconsejar: "Ne considère pas qui parle, mais profite de ce qu’il dit"[vi].

"La labor -afirma el padre Mieyaa- es una obra maestra de la literatura. El nuevo académico vasco de la Abadía de Belloc […], el Padre Javier Diharce, fue maravillado en su juventud por este libro, hoy único, y se tomó la molestia de copiarlo de su mano. El canónigo Laffitte lo presenta así: «Un día se me preguntó si había romanos en vasco, yo respondía que sí, pero que teníamos mucho mejores, porque está Lapitze[sic]: su obra está construida con una rara habilidad y se desarrolla, dramática, en un estilo fuerte, directo, carnudo, que sería necesario proponer a muchos escritores […]»…".

"El autor de la "Historia de la literatura vasca", Luis Michelena, -prosigue Mieyaa- en 1960, confirma este juicio, haciendo el elogio de «ese narrador hábil y vivo»…"[vii].

[ii] Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista, Arizcun (Navarra), Libro de Bautismos, año 1832, part. Nº 39.

[vii] Entonces obispo de Bayona, mas tarde cardenal arzobispo de Tolosa. Este, alrededor de 1821, llamó a ejercer el profesorado en esa casa a Miguel Garicoïts y a Luis Eduardo Cestac, figuras gravitantes en la vida del padre Laphitz. Cfr. B. SARTHOU, Vida popular de San Miguel Garicoïts, Buenos Aires, F.V.D., 1947, pp. 19 y 21; P. BORDARRAMPE, Vida y virtudes del Venerable Luis Eduardo Cestac, Buenos Aires, Difusión, 1941, p. 33.

[viii] BASILIDE BOURDENNE, Vida y Escritos del Padre Miguel Garicoïts, Buenos Aires, Coni, 1909, p. 29.

III. HACIA EL RIO DE LA PLATA: MONTEVIDEO

Desde 1856, los Padres de Betharram se encontraban instalados en América del sur. Buenos Aires era el primer mandato fuera del continente europeo, arribando a instancias del obispo de esa Iglesia, monseñor Mariano José de Escalada Bustillos y Cevallos.

Pronto, emprendieron misiones por las parroquias de la ciudad de Buenos Aires, y por el interior de la diócesis (Dolores, Chascomús, Ranchos, Mercedes, Luján, Chivilcoy, Navarro, Lobos y Cañuelas); fundaron el Colegio San José (1858); y respondieron al llamado del presbítero Jacinto Vera[i] (1813-1881), vicario apostólico de Montevideo[ii], en 1861, para la asistencia espiritual de los vascos, y la construcción de una iglesia para esa colectividad[iii].

A poco de realizar su primera profesión[iv], el padre Laphitz es enviado a Sudamérica. El destino: Montevideo.

Allí, el padre Juan Bautista Harbustanne, trabajaba denodadamente en la construcción del templo, solo proyectada; y bregaba por la enseñanza de los niños. A pesar de su edad (contaba sesenta años) no claudica… Se lanza a viajar a su patria, cuanta vez se lo requiera.

Ha encontrado en el padre Laphitz un colaborador eficiente. Lo secundan, además, los padre Irigaray, Souverbielle, Serres, Saubate, Peré, y el hermano Rafael; de los cuales, los últimos cinco ejercían la docencia en el colegio, abierto el 1 de octubre de 1867[v].

"Encargado de la evangelización del Cerro, población obrera, -confirma Mieyaa, sobre Laphitz- trepa por sus laderas, penetra en los ranchos miserables, consuela a los enfermos, catequiza a los niños, celebra misa y administra los sacramentos"[vi].

Ya en 1869, se había logrado adquirir la residencia para el colegio; que, el año anterior, contaba 126 alumnos.

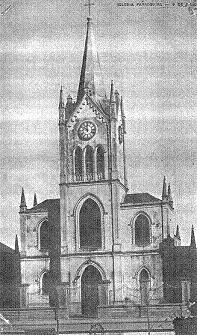

Los logros, sin cuestión, eran importantes. La construcción del templo "de los vascos", retomada en abril de 1867, por el maestro de obra Juan Llando, sobre un proyecto del arquitecto François Rabut, había llegado a su fin… La Iglesia de la Inmaculada Concepción es inaugurada solemnemente, el 8 de diciembre de 1870.

El padre Francisco, por su parte, continúa su apostolado en la Villa del Cerro, en los suburbios de Montevideo. Su celo es tal que, en poco tiempo, logra construir una bella capilla, casi sin recursos.

No desatiende la educación elemental de los niños, ni la extensión del Evangelio fuera de Montevideo: "abrió escuelas para la educación cristiana de la niñez y con frecuencia salía a dar misiones por diversos puntos de la campaña oriental"[vii].

A más, es el filial director espiritual y consejero de Tomás Gomensoro (1810-1900), presidente provisional de aquella república entre 1872 y 1873[viii].

El 13 de enero de 1873, luego de un viaje a Francia, moría el padre Harbustan, a la sazón delegado del superior general en América. En consecuencia, deberá ser proseguida el padre Laphitz, como superior de la comunidad, parte de la tarea dejada por aquél en la Obra.

La fraternidad de sus hermanos en la fe, y el amor de los menesterosos, a los que llevaba consuelo, le incitarán a continuar sin desmayos.

[i] Nombrado vicario apostólico del Uruguay, el 4 de octubre de 1859, fue consagrado obispo titular de Megara, el 16 de julio de 1865. Cfr. JUAN FAUSTINO SALLABERRY, "Correrías Apostólicas de Don Jacinto Vera", Academia Nacional de la Historia, IIº Congreso Internacional de Historia de América, Buenos Aires, 1938, t. III, p. 361.

[ii] Entonces, el Vicariato Apostólico de Montevideo, pertenecía a la jurisdicción diocesana de Buenos Aires. Así, hasta el 13 de julio de 1878. Cfr. JUAN VILLEGAS, "La erección de la Diócesis de Montevideo. 13 de julio de 1878", La Iglesia en el Uruguay, Cuadernos del Itu, Nº 4, Montevideo, Instituto Teológico del Uruguay, 1978, pp. 220-264. W. H. KOEBEL, Enciclopedia de la América del Sur, Buenos Aires, Cía. Anon. Anglosuramericana de Publicaciones, s. f., t. III, p. 1299ss.

[vii] VICENTE OSVALDO CUTOLO, Nuevo Diccionario Biográfico Argentino (1750-1930), Buenos Aires, Elche, 1975, t. IV, p. 71. Entre 1869 y 1874, el obispo Vera, efectuó varias misiones a distintos puntos de su vicariato, Se estima, haya sido acompañado -en algunas- por el padre Laphitz (Cfr. SALLAVERRY, loc. cit., p. 371).

IV. BUENOS AIRES. EL ENVÍO DEFINITIVO

En la primavera de 1874, por asuntos particulares, el padre Laphitz viaja a Francia; permaneciendo allí poco menos de un año. Para entonces, seguramente, el superior general le confía su nueva obediencia: la capellanía de la iglesia San Juan Bautista y del Monasterio Nuestra Señora del Pilar, de Monjas Clarisas.

Tras la muerte del padre Pedro Sardoy[i], la titularidad de la misma había quedado vacante[ii]. Ante ello, monseñor León Federico Aneiros, arzobispo de Buenos Aires, designó en su lugar al padre Laphitz quien, desde hacía poco tiempo, se encontraba en Buenos Aires.El contexto social, entonces, presenta un panorama poco alentador. La economía nacional está en crisis y ha llevado a la reducción del presupuesto. Los sueldos eran rebajados un 15 % y las cesantías de empleados se incrementaban paulatinamente, además de los atrasos en el pago de salarios a maestros y dependientes de la administración pública. En algunas regiones del interior la condición de vida era insostenible… Casi el 80 % de la población general, era analfabeta.

Sin duda, sobre aquella realidad estaba puesta la mirada del sacerdote; no escapaba a sus preocupaciones, ni a sus plegarias: enfatizará primero, en la asistencia espiritual-sacramental de los pobres y, más aún, de los inmigrantes vascos.

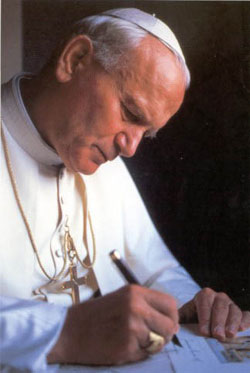

La capellanía de San Juan

Desde las primeras horas, el nuevo capellán demostró "temperamento ardiente, espíritu sagaz y emprendedor". Cada jornada, comenzaba y concluía con igual dinamismo.

Casi de madrugada, a las cinco en punto, acudía al confesionario para recibir a los primeros que llegaban para buscar su palabra amena, en el Tribunal de la Penitencia.

Es el director de fe de un nutrido conjunto de feligreses, miembros de la aristocracia porteña. Familias de acomodada posición le escogieron como su consejero, y los más necesitados pudieron encontrar refugio en su mística piedad. Se cuenta que: así en los fieles, como en las religiosas -de las que fue confesor por espacio de quince años- "dejó profundas huellas en las almas que encaminó a la perfección"[iii].

Desde el púlpito atraía la atención de los intelectuales y académicos, quienes seguían con interés sus sermones. "Sus predicaciones doctrinales y amenas, su celo apostólico, sus dotes sacerdotales, determinaron una fuerte corriente de piedad"[iv].

Frecuentemente, como sus hermanos de comunidad, recibían las consultas de personalidades prominentes en la sociedad. El mismo doctor Nicolás Avellaneda, aún siendo presidente de la República, frecuentaba la iglesia San Juan Bautista, desde su residencia de Moreno y Piedras[v].

"A él [el padre Laphitz] se deben -refiere una monja anciana, en 1920- la mayor parte de las reparaciones de la Iglesia, porque su carácter emprendedor lo ponía a disposición de comenzar […] cuanto su imaginación le mostraba de hermoso para la casa de Dios… Para él nunca fue inconveniente la falta de dinero, diciendo con la mayor seguridad: «Es lo que menos me preocupa» «No pienso sino en empezar» y, como era grande su fe, fueron igualmente grandes las limosnas que de todas partes recibía"[vi].

Más adelante agrega que, "la Iglesia era su delirio, viéndose rebosar de jubilo cuando se paseaba en medio de los atronadores golpes de alguna obra que se hacía en ella, diciendo graciosamente, cuando las monjas se quejaban del ruido: «¡Bah!… eso es para mí una melodía»"[vii].

Procuró hacer reformar y dorar el altar mayor. Adquirió nuevas imágenes y ornamentos que resaltaron la majestuosidad del retablo principal.

La ampliación de las dimensiones de la sacristía, y el cambio -en 1885- del piso de baldosas por el de mosaicos, se contaron entre las transformaciones edilicias que orientó. A ellas se suman, las pinturas de la bóveda, y los vitrales decorados fijados en las ventanas altas… Mas, fueron reacondicionados los antiguos confesionarios, y enriquecido "el ajuar del culto con hermosos vasos sagrados, con una riquísima custodia y candelabros artísticos".

Adquiridas por la contribución popular, entronizó dos bellas estatuas: de Cristo, sobre la fachada del templo; y de Santa Clara, en el centro del patio de capellanes[viii].

En 1877, mandó descender del nicho principal del altar mayor, la antigua imagen de Jesús Nazareno, para colocarla cerca de la puerta lateral, a calle Piedras. Con esto, lo ponía "al alcance de la devoción del pueblo" logrando, en poco tiempo, reanimar la cofradía, erigida el 31 de octubre de 1772.

Se ocupó personalmente de la preservación del histórico tapiz de Flandes, sobre "La Adoración de los Reyes", del siglo XVII, que se exhibía en el presbiterio del templo. Alrededor de 1890, promovió su restauración, le colocó un marco y -según el doctor Udaondo- "fue quien le dio verdadero aprecio a la valiosa obra de arte"[ix].

Durante el mandato del padre Laphitz como superior, formaban parte de la comunidad, los padres Fernando Salabert[sic], Enrique Cescas, León Buzy, Román Descomps y Carlos Sampay, cuyos talentos no bastaría varios voluminosos libros para describir[x].

Las hermanas Dominicas de Albi

Durante su estadía en la República Oriental, se constituyó decidido protector y consejero de las Dominicas Terciarias de Santa Catalina de Sena, que contaban con casa allí.

Esta familia religiosa de origen francés, y "vida fraterna apostólica en la cual el anuncio del Evangelio debe proceder de la abundancia de la contemplación", fue fundada por la madre Gerine Favre, el 1 de agosto de 1852.

"Se había establecido en Montevideo -explica el padre Bruno- en 1874; y desde allí, merced a los empeños del bayonés padre Laphitz, cuatro religiosas pasaron el año siguiente a Buenos Aires para la primera fundación, que fue un asilo de huérfanos y de ancianos en San José de Flores…"[xi].

Un lustro después, estando consolidada también la comunidad de San Juan de Cuyo, crease un colegio de Buenos Aires, "en el entonces incipiente pueblo de Almagro, por los afanes siempre del padre Laphitz". Inaugurado "el 1º de marzo de 1879 bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario. El ulterior 7 de marzo se bendecía la piedra fundamental del edificio, y ya el 30 de agosto lo ocupaban las religiosas"[xii].

[i] El padre Sardoy fue primer capellán betharramita de la iglesia y monasterio anexo, por designación de monseñor de Escalada, en 1862. Su muerte acaeció el 5 de junio de 1875, debiendo sucederle, interinamente, el padre Dulong. Cfr. "La Obra del Beato Miguel Garicoïts en Sud América", F.V.D., Buenos Aires, año XV, Nº 174, ed. especial, octubre de 1935, p. 398s.

[v] Cfr. B. SARTHOU, Historia Centenaria del Colegio San José de Buenos Aires (1858-1958), Buenos Aires, F.V.D., 1960, pp. 255 y 281.

[viii] Ibídem, p. 230 y cuad. II, p. 172. Cfr. ENRIQUE UDAONDO, Antecedentes Históricos del Monasterio de Ntra. Sra. del Pilar de Monjas Clarisas…, Buenos Aires, s. e., 1949, p. 95.

[ix] En viaje por Europa, el padre Laphitz, "se informó de la procedencia del tapiz y conversó con técnicos sobre la importancia de la tela". Cfr. UDAONDO, op. cit., p. 66.

[x] Cfr. UN CAPELLAN DE LAS CLARISAS, Vida Popular de Santa Clara de Asís, Buenos Aires, s.d., p. 234.

V. EN ASUNCION DEL PARAGUAY: ¿LLAMADO A SER OBISPO?

Como producto de la guerra (1865-1870), que enfrentó los ejércitos oriental, brasileño y argentino, con el de la República del Paraguay, este país debió soportar una grave crisis social, política y económica… Había perdido las tres cuartas partes de la población; gran número de empresas estatales eran dadas en prenda a manos europeas; y debía soportar las presiones pseudo-proteccionistas de las fuerzas aliadas, de cuya ocupación pudo liberarse recién en junio de 1876, en parte, gracias a la exitosa misión diplomática del general Mitre[i]. Comprensiblemente, ante tamaña realidad, "el orden político no podía asentarse", estallando tres revoluciones, entre 1873 y 1874[ii].La misión del presbítero Espinosa

La Iglesia atravesaba una no menos ruinosa situación[iii]. Sólo 33 sacerdotes sobrevivieron, de más de un centenar que formaban el clero paraguayo al comenzar la guerra. El mismo obispo, monseñor Manuel Antonio Palacio, fue ejecutado, en diciembre de 1868, acusado de "traición a la Patria"… A partir de entonces, la Iglesia quedaba "sin cabeza jerárquica visible"[iv].

El 30 de mayo de 1874, moría monseñor Manuel Vicente Moreno, administrador apostólico de la Diócesis. Diecinueve días antes, nombró su propio sucesor en la persona del presbítero Fidel Maíz[v], con el título de "administrador ad interim"[vi].

Aunque el Estado reconoció -el 2 de julio de 1874- su designación; la Santa Sede, "declaraba que era inválida por tratarse de un excomulgado"[vii].

Resultaría complejo explicar los acontecimientos que motivaron la supuesta "excomunión" del padre Maíz y, de suyo, excede los límites de este relato.

Recién, el 25 de julio de 1877, el padre Maíz presentó su dimisión[viii].

A esa altura, con la finalidad de dar solución al conflicto que acarreaba la acefalía de aquella Iglesia, el arzobispo de Buenos Aires, por solicitud del Internuncio de Río de Janeiro, monseñor Cesar Roncetti, envió a Asunción al secretario de la Curia, presbítero Mariano Antonio Espinosa[ix].

El séquito, que acompañó al padre Espinosa, lo integraba el presbítero Marcial Alvarez, joven sacerdote, ordenado un par de años antes, quien servía de secretario; y el padre Francisco Laphitz, seguramente designado por pedido del arzobispo.

"La envergadura cultural y religiosa del P. Laphitz -coincide el padre Alonso de las Heras- era reconocida en toda Argentina. Así no fue casualidad su elección para la delicada misión del problema eclesiástico en Asunción"[x].

Habrían partido de Buenos Aires, en febrero de 1877, permaneciendo en Asunción hasta principios de mayo del mismo año.

Por aquel entonces, Juan Bautista Gill, ministro de Hacienda del gobierno de Rivarola, era presidente de la República. Muerto trágicamente en abril, le siguió Higinio Uriarte.

Los afanosos intentos del presbítero Espinosa por proveer de un pastor legítimo, no llevaron a soluciones prácticas; aunque, "contribuyó mucho con su relevante celo y prudencia a evitar el cisma en aquella Iglesia".

"Mientras tanto, -expone el doctor Avellá Cháfer en su brillante monografía- los sacerdotes llegados de Buenos Aires dan misiones al pueblo, catequizan, procuran con todos los medios que la vida cristiana vuelva a florecer en aquel maltratado país. Pero tienen en su contra el hecho de pertenecer a una de las naciones signatarias de la Triple Alianza. Esto quiere decir que en su obra evangelizadora tropezaron con la ojeriza y malquerencia del pueblo vencido"[xi].

La misión de monseñor Di Pietro

El 8 de mayo de 1877, el presbítero Espinosa, envió a Roma un detallado informe, exponiendo cuanto se refería e esa misión.

El 31 de diciembre, la Santa Sede designó a monseñor Angel Di Pietro, arzobispo titular de Nacianzo, como Delegado Apostólico para Argentina, Paraguay y Uruguay, buscando dar definitiva resolución a la "cuestión religiosa" en tierra guaraní.

El gobierno argentino lo reconoció oficialmente el 12 de agosto de 1878. Al año siguiente aún se encontraba en Asunción.

Traía como secretario al presbítero Antonio Sabatucci, quien lo había sido antes del arzobispo Marino Marini, en Roma.

Monseñor Di Pietro, "llamó al Padre Laphitz para que ejerciera el ministerio eclesiástico entre las familias paraguayas, dejando éste, en los hijos de la Asunción, un recuerdo de veneración profunda por su virtud y sentimientos sinceros…"[xii].

Gran parte del clero le conocía y estimaba. A pesar de las dificultades, su presencia, entre ellos, resultaba simpática.

"El P. Laphitz se compenetró enseguida con el problema, tanto nacional como religioso, y se granjeó las simpatías de clérigos y gobernantes"[xiii]. Recorrió varias parroquias y misionó en gran parte del magullado suelo.

Se puede afirmar que, la gestión concreta del Enviado Extraordinario monseñor Di Pietro concluyó cuando, el 19 de octubre de 1879, consagró obispo al presbítero Juan Aponte, preconizado para la Diócesis del Paraguay por el Papa León XIII[xiv].

¿Llamado a ser obispo?

Curiosamente, en un párrafo del obituario dedicado al padre Laphitz en "La Nación", al día siguiente de su muerte, se expresa: "En el año 1875[sic] acompañó al entonces monseñor Di Pietro en la obra de pacificación del Paraguay; y la iglesia y las autoridades civiles le ofrecieron el gobierno de aquella diócesis, que su modestia rehusó terminantemente".

En igual ocasión, la publicación oficial de la Curia de Buenos Aires, tomando la información de "El Pueblo" escribe, al parecer con el mismo sentido: "Una vez en la Asunción le fue ofrecido un alto cargo en el gobierno de la diócesis, que lo declinó sin vacilar"[xv] .

También, el padre Alonso de las Heras, en su acreditada obra, tantas veces citada, sostiene que "en los mil pormenores del espinoso asunto se hablaba de una autoridad episcopal para el Paraguay, independiente de Buenos Aires", y añade, "el nombre que surgía, insistentemente, era el del extraordinario betharramita… Seguramente el entusiasmo iba mas allá de las conveniencias. El P. Laphitz, modestamente, declinó el cargo…"[xvi].

¿Un alto cargo en el gobierno de la diócesis? ¿Una autoridad episcopal para el Paraguay?. No ha podido hallarse en Argentina, ninguna constancia oficial que acredite que el padre Laphitz haya sido propuesto para cuanto se expresa.

Es indudable. La actuación del padre Laphitz en aquellas tierras durante la misión con el doctor Espinosa debió ser prolija y destacada. Pues, el mismo arzobispo Di Pietro, le otorgó toda su confianza, haciéndolo parte de su legación; y contaba, asimismo, con la simpatía de monseñor Aneiros y del clero porteño.

Quizá -no es probable- su nombre surgía a la hora de fundamentar que esa Sede debía ocuparla un extranjero. Tal alternativa era sostenida por fray Fidelis María de Abola[xvii], cercano a la internunciatura fluminence.

Después de todo, aunque el padre Laphitz hubiera sido elegido para esa dignidad, resultaría difícil pensar que el gobierno, reservado por el Derecho de Patronato, hubiera otorgado el exequatur. La Constitución sancionada en 1870, en su artículo tercero, establecía que el jefe de la Iglesia debía ser paraguayo.

[i] Cfr. ARMANDO ALONSO PIÑEIRO, La misión diplomática de Mitre en Río de Janeiro - 1872, Buenos Aires, Institución Mitre, 1972, p. 95s.

[ii] RICARDO LEVENE (et. al.), Historia de América, Buenos Aires, W. M. Jackson, 1941, t. IX: "América Contemporánea", p. 264.

[iii] Una perspectiva de aquella realidad trae: MARGARITA DURÁN, De la Colonia al Vaticano II. Historia de la Catequesis en el Paraguay, Bogotá, CELAM, 1987, pp. 57 y 60.

[iv] SECUNDINO NUÑEZ, "Evangelización en los 25 años de postguerra (1870-1895)", La Evangelización en el Paraguay. Cuatro siglos de Historia, Asunción, Loyola, 1979, p. 178.

[v] Había participado, junto al presbítero Justo Román, como "fiscal de sangre", en el juicio -seguido por el Mariscal Solano López Sánchez- contra el obispo Palacios. Además, había protestado contra la Bula Pontificia del 5 de marzo de 1865, que elevaba a arquidiócesis la Iglesia particular de Buenos Aires, haciendo sufragánea de esta a la del Paraguay, en pleno conflicto bélico.

[vii] FRANCISCO AVELLÁ CHÁFER, Mons. Dr. Mariano Antonio Espinosa. Primer Obispo de La Plata. 1844-1900, La Plata, 1998, p. 121.

[ix] Mas tarde primer obispo de La Plata, y cuarto arzobispo de Buenos Aires. Amigo y confidente del padre Laphitz.

[x] CÉSAR ALONSO DE LAS HERAS, Historia del San José, Asunción, Junta de Exalumnos del Colegio San José, 1997, t. I: "Los primeros 50 años", p. 9.

[xv] "Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires" (en adelante, R.E.A.B.A.), año V, Buenos Aires, Buenos Aires, Escuela Tipográfica del Colegio Pío IX, 1905, p. 953.

Segunda Parte: EL MISIONERO

VI. EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

"Euntes autem praedicate, dicentes: Quia appropinquavitregnum caelorum… Nolite possidere aurum , neque argentum,

neque pecuniam in zonis vestris : non peram in via, neque

calceamenta , neque virgam: dignus enim est operarius cibo suo"

(Mt. 10, 7. 9-10).

La notable fama del gran misionero, reconocida en Francia, Uruguay y Paraguay, pudo apreciarse de igual forma en estas tierras.

En efecto, visitó numerosos fieles e infieles de varios partidos y parroquias bonaerenses, "acompañando a Mons. Aneiros y a Mons. Espinosa en diferentes misiones, de cuyos celos les quedan [se afirma en 1905] admirables ejemplos de abnegación, de ciencia y de caridad"[i].

De hecho, la realización de aquellas misiones no eran asunto sencillo. Le cupo soportar duras pruebas, en poblaciones hostilizadas, ya no por los malones, mas ahora por las corrientes liberales, y el pensamiento filosófico positivista de Comte, Spencer y Mill, introducido en América.

El decenio 1880-1890, no en vano llamado "década laicista", se caracterizó por fuertes choques entre la Iglesia y el Estado, a raíz de los afanosos intentos de éste por secularizar la educación pública, primero, y el matrimonio, después.

Los efectos de las "nuevas ideas", se percibirán por largo tiempo, después del ’90: en 1902, un frustrado proyecto de ley de divorcio[ii].

Una dimensión acabada de las tribulaciones que soportaban los misioneros, después de la sanción de las Ley de Matrimonio Civil, la da el presbítero Espinosa en un informe acerca de una de sus visitas canónicas:

"Muchos mas [matrimonios] hubieran podido realizarse ahora si la nueva ley del llamado matrimonio civil no hiciera moralmente imposible el matrimonio en esas poblaciones fronterizas donde nunca ha habido registros parroquiales y donde se encuentran pobres paisanos […] que ni siquiera saben donde han nacido y otros que no pueden, por falta de medios, trasladarse a los pueblos de su nacimiento a buscar sus partidas de bautismo, ni tienen quien se las procure. El corazón del misionero se parte de dolor al ver esos infelices venir desde tantas leguas a la misión con la esperanza de poder casarse, como antes, en el día […] y tener que volverse tristes y abatidos ya por no tener los documentos que la ley civil les exige, ya por no poder permanecer por falta de medios… Si esto sucede con los paisanos, fácil es comprender lo que sucederá con los pobres indios"[iii].La Sociedad de San Francisco Solano

Antes de proseguir este relato, cabe consignar breves referencias sobre la Sociedad de San Francisco Solano, llamada "de las Misiones", de la cual -el padre Laphitz- fue vicedirector[iv].

Esta asociación piadosa, cuyo objeto era "sostener las Misiones Permanentes en esta Arquidiócesis", surgió el 25 de junio de 1882, por iniciativa de Aniceta Cantilo de Fernandez, quien recogía una idea de Manuela Inchaurregui de Ortega.

De la reunión fundacional, efectuada en casa de la señora de Fernández -en México al 522, Buenos Aires-, con la asesoría del padre Jorge Enrique Révellière, superior de los lazaristas, participaron: Rafaela E. de Benedit, Carmen B. de Somosa, Rafaela S. de Sánchez, Aurora P. de Olascoaga, Deidamia González, Luisa Revodero, Juana Arregui, María Baró, Dolores Rodé, Rufina Olivarez, Matilde F. Igón, Manuela Olascoaga y Eloisa F. de Girand[v].

El deseo de las damas era que los padre lazaristas efectuaran las misiones, pero el padre superior -en las reuniones del 12 y del 26 de agosto del mismo- explicó que para ello no disponía de suficientes misioneros.

En consecuencia, buscaron contactar otras comunidades religiosas. El 28 de noviembre, designaron director al presbítero Mariano Antonio Espinosa, provisor y vicario general del Arzobispado[vi], quien, a fines del mes siguiente, exponía que el arzobispo "en compañía de los RR. PP. Don Francisco Laphitz y P. Aguilar iban a salir a dar una Misión a San José de Balcarce"[vii].

Un par de meses mas tarde, "se hizo saber que los RR. PP. del Sagrado Corazón de Jesús, Sres. Don Fco. Laphitz, R. P. Sampay y R. Descomps, estaban decididos para salir a dar misión a Chivilcoy…"[viii].

Así, se logró la vinculación con los religiosos betharramitas, de la Capellanía de Monjas Clarisas. El 6 de noviembre de 1884, comienzan a realizarse las reuniones en la "Biblioteca de los Padres de San Juan", en la calle Alsina y Piedras.

Desde enero de 1886, por recomendación del director Espinosa, cada día de reunión, se realizaba plática y bendición, "para de este modo, levantar el espíritu de la sociedad". La primera conferencia estuvo a cargo del padre Goter, redentorista; y las restantes, por varios años, fueron predicadas por el padre Laphitz, en el templo de la sobrecitada comunidad, lugar donde se llevaban a cabo las ceremonias.

"Las pláticas piadosas de este día […] -comenta un párrafo del acta de 12 de abril de 1889- se hicieron con la misma regularidad de los anteriores, debido en gran parte a la actividad y celo del R.P. Capellán D. Francisco Laphitz…"[ix].

No cabe duda, la sociedad en cuestión, encontró un verdadero adalid en ese humilde sacerdote de dotes magistrales. "Debemos -anotan las socias, en julio de 1889- nuestro agradecimiento a los Rs. Ps. de la Iglesia San Juan por el desinterés con que cooperan a nuestras funciones…"[x].

Durante mas de una década, la Sociedad de las Misiones, corrió con las gastos de cuanta misión ó visita pastoral, realizaron los prelados en la provincia de Buenos Aires[xi].

Con el Provisor Espinosa

En algunas de sus visitas apostólicas, el padre Laphitz, acompañó al presbítero Espinosa.

A continuación, se da noticia sucinta de las misiones, según referencias que trae el estudio, ya citado, del padre Avellá Cháfer.

En noviembre de 1890, durante una misión de quince días realizada en Rojas. También, se agregaron los padres Orriolo y Gualdo, de la Compañía de Jesús; el pasionista, padre Cayetano; el presbítero Silvestre Marugo, cura de Rojas; el presbítero Emilio Loza, de Pergamino; y el padre Manuel Seijas.

Llegaron a primera hora de la tarde y, pese al clima, fueron recibidos en la estación por las autoridades municipales y numeroso público. Celebraron 48 bautismos y 20 matrimonios; además de administrar 1657 confirmaciones y 2530 comuniones.

El doctor Espinosa bendijo y colocó la piedra básica para un nuevo templo, pues la iglesia que había consagrado monseñor Aneiros se había derrumbado en 1888.

El padre Laphitz, se ocupó de la enseñanza del catecismo[xii].

Entre abril y mayo de 1891, nuevamente asociado al provisor, se lo encuentra misionando en Junín y en Colón.

"El sábado 25 de abril -refiere Avellá Cháfer- salieron de esta capital el vicario Espinosa con los PP. José Antillac, jesuita; Francisco Laphitz, bayonés; Edmundo Hill, pasionista; Victorio Loyódice, redentorista y el Pbro. Donato Rodríguez, teniente cura de San Nicolás de los Arroyos, que se desempeñaría como secretario de la visita canónica. El mismo día llegaron a Junín, donde los aguardaban el cura párroco Pbro. Hermenegildo de la Pagola, las autoridades civiles, las escuelas y algunos vecinos… A la misión asistieron familias venidas de San Luis, Córdoba y Santa Fe, hasta de 40 leguas de distancia". Como "abundaron las confesiones de los hombres […] fue necesaria la cooperación de los señores curas de San Nicolás de los Arroyos […]; de Pergamino […]; y de Chacabuco…"[xiii].

"Los misioneros -continua-, antes de llegar a Colón pasaron por Rojas. En esta población […] dieron un triduo con instrucciones catequísticas y sermones al pueblo".

"Continuaron después -prosigue Avellá Cháfer-, el viaje a Colón; doce leguas de camino. Aquí llegaron el sábado 9 de mayo (1891) y esa misma noche dieron comienzo a la misión en la pequeña capilla […] y, como no había casa parroquial, se albergaron en casas particulares de los católicos irlandeses… En la vigilia de Pentecostés tuvo lugar la comunión general de las escuelas y al día siguiente la de los adultos"[xiv].

Diez días después, partieron hacia Pergamino, permaneciendo tres días, para luego -al parecer- regresar a Buenos Aires.

De las misiones en esos cuatro puntos, resultaron: 159 bautismos, 3645 confirmaciones, 2312 comuniones y 58 matrimonios.

En mayo del año siguiente, el "Bayonés" padre Laphitz, se hallaba en Juárez[xv]. Asistía a monseñor Aneiros y a su vicario, el canónigo Espinosa, conjuntamente con los padre Antillac, jesuita; Loyodice y Alvarez, redentoristas y Savio, salesiano. En esta ocasión, el arzobispo bendijo el templo parroquial, consagrado a título de Nuestra Señora del Carmen[xvi].

EN LA DIÓCESIS DE LA PLATA

El 15 de marzo de 1897, el Papa León XIII, otorgó la Bula In Petra Cathedra, erigiendo la Iglesia particular de La Plata. Comprendía la provincia de Buenos Aires y la gobernación de La Pampa, desmembrados de la arquidiócesis de Buenos Aires…

Por Breve del 13 de febrero de 1897, fue designado primer diocesano, monseñor Mariano A. Espinosa, obispo titular de Tiberiópolis y auxiliar de Buenos Aires desde 1893[xvii].

A poco de tomar posesión de su sede, el obispo, buscó emprender visitas pastorales a distintas parroquias de su territorio jurisdiccional. Hasta mediados de 1900, poco antes de ser promovido arzobispo de Buenos Aires, el prelado predicó una veintena de misiones, en muchas de las cuales contó con la compañía de los religiosos de Betharram: padre Laphitz y -en distintas fechas- sus hermanos en religión, padres Domingo Mendiondo y Lorenzo Mendivil.

Con el padre Laphitz, solía visitar anualmente -aún antes de creada la diócesis- los internos del reclusorio de Mercedes, "para prepararlos a recibir los Santos Sacramentos de la confesión y comunión anual, dándoles junto con el alimento espiritual de la divina palabra, el auxilio material de la ropa de abrigo…"[xviii].

Con motivo de la inauguración del Circulo de Obreros, en agosto de 1898, se encontraba el padre Laphitz, acompañando al Ordinario platence, en misión a Dolores, junto con los padres Aguilar, Mendivil y Mendiondo; el padre Martín de San Estanislao, pasionista; y el familiar Luis Fassanella. A estos se agregaron los presbíteros Delheye, cura de San Miguel, nacido en Dolores; Quintana, de Chascomús; Alberti, de Hinojales; Mouriño Freire, de Dolores; Conde, capellán del hospital; y el cura de Maipú.

El arribo de los misioneros es relatado por el propio obispo: "Precedidos por una banda de música, por entre la ciudad embanderada y en medio de los comerciantes que habían cerrado las puertas de sus establecimientos y que nos saludaban a la pasada, llegamos al atrio de la iglesia, coronado por un arco triunfal, cuyas letras decían: «Bendito sea el que viene en nombre del Señor». Allí nos esperaban las Hermanas de San José con sus niñas y el pueblo, que pronto llenó las iglesia…"[xix].

Inauguraron -el 21 de agosto- el Círculo de Obreros. Visitaron el hospital, atendido por la congregación de San Antonio de Padua; y la cárcel, administrando los sacramentos a los reclusos… Antes de regresar emplazaron una cruz de grandes dimensiones, como recuerdo de la visita y misión… El resultado: 84 bautismos, 1686 confirmaciones, 3325 comuniones y 70 matrimonios.

El 7 de noviembre de 1898, partió monseñor Espinosa para dar misión en Miramar. Integraban la comitiva, los padres Laphitz; Rafael Fanego, jesuita; Ambrosio, pasionista; el presbítero Benito Barbarrosa, y el familiar Fassanella.

En la estación Mar del Plata, fueron recibidos por autoridades y vecinos y, al día siguiente almorzaron en la estancia "Chapadmalal", de Miguel Alfredo Martínez de Hoz. Ya en destino, predicaron, impartieron los sacramentos (28 bautismos, 466 confirmaciones, 166 comuniones y 30 matrimonios), e instituyeron el Apostolado de la Oración.

“La bendición, procesión y colocación de la Cruz, en medio del cementerio, coronó esta misión, siendo esta la primera procesión que allí se veía, lo que sin dudas contribuyó a hacerla tan concurrida que, se cree que, muy raro sería el que dejó de asistir, disputándose con empeño los paisanos el honor de llevar sobre sus hombros el madero santo de la Cruz”[xx] .

Como se vio, el padre Laphitz tenia por frecuente visitar las cárceles, tanto en la Capital Federal como en el interior de la provincia.

Amigo, confesor y director espiritual de las familias mas acaudaladas de la sociedad porteña, conseguía ropa, azúcar, yerba, cigarrillos y otras limosnas, para repartir entre los presos.

En los últimos días de 1898 visitó, con el obispo, la cárcel de Sierra Chica: Respondiendo a la invitación del intendente municipal y del cura vicario -en la mañana del 24- arribaron a Olavarría, para oficiar el solemne Pontifical de Noche Buena. El pueblo -fundado en 1877- tenía parroquia desde 1882, una de las veintiocho creadas en el área provincial bajo el período de la consolidación nacional.

Formaban el grupo misionero, los padres Aguilar, de la Compañía de Jesús; Martín, de la Congregación de la Pasión; Miguel Colling, superior de los religiosos del Verbo Divino; el minorista Fasanella; y su sobrino, el subdiácono Francisco Raimundo Laphitz.

“La noche [...] -escribe monseñor Espinosa, refiriéndose al día 25- la dedicamos a celebrar el aniversario eternamente memorable del nacimiento del Redentor, y las autoridades y el pueblo que llenaban el espacioso templo, asistieron devotos al primer Pontifical que se celebraba en Olavarría...”[xxi].

Hacia la mañana siguiente, eran recibidos por el director Miguel Costa, en la penitenciaría de Sierra Chica. Allí celebraron la Santa Misa, predicaron y enseñaron la doctrina en varios pabellones. De 374 penados, 363 comulgaron y 96 recibieron la Confirmación.

Antes de concluir la misión, obsequiaron imágenes, catecismos, vidas de santos, crucifijos y escapularios, donados por la Sociedad de San Francisco Solano, protectora de las misiones.

Casi dos años después, en septiembre de 1900, el padre Laphitz acompañó nuevamente al obispo en misión a Mercedes. La ultima que -según se tienen datos- hubieron de realizar juntos, poco antes de ser -monseñor Espinosa- promovido a arzobispo de Buenos Aires[xxii].

Así consta en la relación del prelado sobre aquella misión:

“Llegados a la estación [...] nos recibieron el señor Cura Vicario doctor don Justo A. Flores, el señor Intendente don Pablo Luengo, los Padres Paolotinos[sic] con su colegio y las Hermanas de la Misericordia, San José y San Antonio... Fuimos a pié hasta la iglesia parroquial con la multitud de pueblo, precedidos de la banda de música y de las niñas que arrojaban flores en nuestro camino, y llegados al templo dimos principio a la santa visita y misión.

“Los primeros días se dio contemporáneamente, la misión en la parroquia y en la penitenciaría...”, donde comulgaron 170 y confirmaron 40.

“A los auxilios espirituales -prosigue- hemos añadido los socorros materiales en limosnas [...] y toda clase de ropa proporcionada al R.P. Laphitz por familias piadosas de Buenos Aires.

“De la cárcel de hombres pasamos a la Casa de la Divina Providencia, en la que las Hermanas de San José tiene a las mujeres, las que en número de veintidós [...] se acercaron a la Sagrada Comunión, una contrajo el Santo Sacramento del Matrimonio, y seis se confirmaron”.

Hemos celebrado el Pontifical -continua mas adelante- el día de la Patrona de Nuestra Señora de Mercedes y hecho la Procesión de la Santísima Virgen...”

El resultado, por así llamarlo, de los doce días arroja: 70 bautismos, 2003 confirmaciones, 2730 comuniones y 96 matrimonios.

Al partir, el pueblo los acompañó “en masa hasta la estación, donde con sus aplausos, con sus vivas y hasta con sus lágrimas no cesaron de manifestar su afecto a los misioneros”[xxiii].

[i] "Boletín Eclesiástico de la Diócesis de La Plata" (en adelante, B.E.D.L.P.), año VII, Nº 21, La Plata, 2-XI-1905, p. 417.

[ii] CAYETANO BRUNO, La Década laicista en la Argentina (1880-1890). Centenario de la Ley 1420, Buenos Aires, Don Bosco, 1984, 168 pp. Cfr. ALCIBIADES LAPPAS, "La Masonería en la ocupación del Desierto", Revista Histórica, Instituto Histórico de las Organización Nacional, t. IV, Nº 8, Buenos Aires, enero - junio de 1981, pp. 173-216.

[iii] Archivo Curial de la Diócesis de Santo Domingo en 9 de Julio, Documentos de la parroquia de Santo Domingo de Nueve de Julio I, leg. "Nueve de Julio", doc. 4. Informe de las Visitas y Misiones dadas en los Meses de Marzo, Abril y Mayo de 1889, en 9 de Julio, nueva[sic] Plata, Pehuajó y Trenquelauquen, Buenos Aires, 9-V-1889, f. 8.

[iv] ENRIQUE UDAONDO, Diccionario Biográfico Argentino, Buenos Aires, Institución Mitre, 1938, p. 559.

[v] Archivo Provincial Betharramita, Buenos Aires, Documentos de la Iglesia San Juan Bautista, Libro de Actas de la Sociedad de San Francisco Solano para Misiones permanentes en la Arquidiócesis de Buenos Aires, acta 1, ff. 2-6.

[xi] El Papa León XIII concedió, e esta asociación, las indulgencias el 8 de setiembre de 1888. También, lo hizo el arzobispo Aneiros, el 1 de mayo de 1890, un trimestre antes que le fuera otorgada la Personería Jurídica. Los estatutos habían merecido la aprobación de la Curia Eclesiástica, el 12 de julio de 1891.

[xii] AVELLÁ CHÁFER, op. cit., p. 172. Cfr. BRUNO, H. I. A., Buenos Aires, Don Bosco, 1981, t. XII, p. 186.

[xv] "En el […] censo levantado el año 1895 el partido de Juárez tenía una población de 2835 habitantes. Como industrias contaba con dos molinos a vapor y dos fábricas de cerveza; como servicios públicos, una oficina de registro civil y un servicio de mensajerías a Necochea, distante unos 132 kilómetros, y a Pringles a 125 kilómetros". Cfr. DOMINGO VILLAFAÑE, Anuario Buenos Aires, Buenos Aires, L. J. Rosso, 1907. p. 109s.

[xvii] MANUEL SANCHEZ MARQUEZ, Historia de la Arquidiócesis de La Plata, Buenos Aires, Arzobispado de La Plata, 1978, Pr. 6s y 25s. Cfr. JUAN CARLOS ZURETTI, Historia Eclesiástica Argentina, Buenos Aires, Huarpes, 1945, p. 296.

VII. OTRAS MISIONES EN LA CAPITAL

Por auto episcopal del 27 de diciembre de 1897, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Uladislao Castellano, designó al padre León Buzy - superior de la comunidad religiosa- , capellán del Monasterio de las Clarisas, en reemplazo del padre Francisco Laphitz.

Aunque se alejaba del superiorato de San Juan Bautista y de la titularidad de la capellanía, no lo hacía de la comunidad.

Continuaba su ministerio de confesor; visitaba los barrios humildes, llevando el auxilio material; colaboraba, como se dijo, en las misiones; y frecuentaba los salones de alguna asociación vasca, para departir amistosamente con sus coterráneos.

Según se tiene información documental, en el ultimo lustro de su existencia, efectuó cinco misiones a distintas parroquias en la ciudad de Buenos Aires.

En la parroquia de la Concepción

En abril de 1900, misionó catorce días en compañía de sus hermanos, padres Buzy y Mendiondo.

Gracias a las plausibles diligencias del cura párroco, presbítero Luis I. de la Torre y Zuñiga, mas de 500 niños recibieron diariamente clases de catequesis; y un grupo de agentes pastorales visitaron 60 casas de inquilinato -en la jurisdicción parroquial- para enseñar la Doctrina.

Pudieron administrar los sacramentos a numerosos fieles, resultando 22 matrimonios, 3200 comuniones y varios bautismos de niños. Y, para que pudieran ganarse las indulgencias de aquel año jubilar, procuraron confesar, tanto a los adultos como a los niños de catequesis, “permaneciendo días enteros en el confesonario[sic]”[i].

En Balbanera

Los mismos sacerdotes, predicaron otra misión en la parroquia de Nuestra Señora de Balbanera, del 5 al 19 de mayo de 1901.

“Empezaron -según informa el presbítero Angel Brasesco, párroco rector- con 15 días de anticipación para hacer un llamamiento a los fieles, por medio de un opúsculo, del cual se repartieron 7000 ejemplares, en el cual estaba expuesto el horario de la misión y la Pastoral de S.S.I [el arzobispo de Buenos Aires] sobre el Jubileo”.

“El R.P. Laphitz explicó diariamente a los niños la doctrina, a la cual asistían termino medio 347 varones y 420 mujeres”, y añade que fue “un acto de mucha edificación y revistió gran solemnidad la renovación de las promesas del Bautismo, en que los fieles[...] pronunciaron con fervor la fórmula de la renuncia: la ternura fue la nota dominante de la consagración a la Ssma. Virgen, que, en esta misma ocasión el R.P. Laphitz hizo de los niños de la doctrina, y de los corazones de todos los fieles presentes; consagración que terminó con las conmovedoras armonías del «Oh María, Madre mía» con que todos [...] imploraron su amparo para la incesante lucha de la vida”[ii].

El segundo domingo después de Pascua, 28 niños recibieron la primera Comunión, y en una de las noches, el arzobispo Espinosa, visitó el templo.

El padre Mendiondo, a más de administrar los sacramentos, se ocupa de las pláticas doctrinales.

Por su parte, el padre Buzy, pronunció un elocuente sermón, el ultimo día de misión, concluyendo con el “acto de reconocimiento y consagración a Jesús, Rey inmortal”.

Dejaron como fruto:3681 comuniones, 476 de varones y 3205 de mujeres; 4 matrimonios; y 3175 confesiones, 782 de varones y 2933 de mujeres.

En Palermo

Entre los días 2 y 16 de marzo de 1902, predicó misión en la capilla de Santa Catalina de Palermo, acompañado por los padres Rafael ( pasionista) y Mendiondo.

La Sociedad de la Santa Cruz, se ocupó de visitar los hogares, participando de los pormenores e invitando a la asistencia en los diversos oficios religiosos.

Comenzaban, cada jornada, a las 8:30 horas. con un sermón doctrinal. A partir de las 14, enseñaban el catecismo y pronunciaban el sermón para los adultos; al cual seguía, dos horas después, uno para los niños. Pasadas las 19, luego de rezar el Santo Rosario, concluían dando plática y sermón.

El 16, contaron con la presencia de monseñor Espinosa, “quien celebró los santos misterios y dirigió al inmenso auditorio una alocución llena toda de celo apostólico...”[iii].

Al buen éxito de la misión, se deben: 34 bautismos; 200 confirmaciones; 340 comuniones, de las cuales, 40 correspondían a niños que la recibían por vez primera; 400 confesiones y 12 matrimonios.

En San Juan Bautista

Dos grandes misiones dedicadas a la colectividad euskera se registraron, a principios de siglo, en la propia iglesia de San Juan Bautista, donde el padre Laphitz era asistente desde 1898.

La primera, iniciada el 30 de junio se prolongó hasta el 7 de julio de 1901.

Cada día, a partir de las 19 horas, oficiaban el rezo del Santo Rosario, una plática, un sermón, y la bendición final con el Santísimo Sacramento.

La asistencia era numerosa. Ordinariamente llenaban la nave del templo, y comulgaban un promedio de 500 fieles.

Al concluir la ceremonia que daba fin a la misión, entre los cánticos populares vascos entonaron el Wholde laren parc, con el cual juran guardar la fe, y defender y practicar la religión.

En el informe respectivo, el padre Buzy, afirma: “Grande ha sido nuestro júbilo, al presenciar con cuanta piedad, aquellos hijos de los Pirineos, escuchaban la palabra de Dios, predicada en su idioma, por los Padres Laphitz, Beluznce Ospital [sic], Salaberri y Mendiondo”[iv].

La otra, en junio de 1904, estuvo presidida por el propio padre Laphitz; quien, a pesar de su edad, mantenía vigor juvenil. De su puño y letra, consignó la información elevada a la Curia Eclesiástica:

“A S.E.R. Monseñor Mariano Antonio Espinosa, Arzobispo de Buenos Aires.“Exmo. señor:

“Tengo el honor de comunicar a V.E.R. el informe de la misión predicada a los vascos, en la iglesia de San Juan, por los RR. PP. Laphitz, Mendiondo y Salaberry, del Corazón de Jesús, Ignacio Graey, de la Orden Benedictina y Bonifacio, Carmelita, con las siguientes distribuciones:

“A las 7 y 30 rosario y cánticos en lengua vascuence.

“A las 8 platica doctrinal.

“A las 8 y 30 sermón y bendición con el Santísimo.

“V.S.I. tuvo la bondad de presenciar una de esas distribuciones, el miércoles 15 de Junio, y de recordar a la colonia vascuence en una muy sentida alocución, las graves obligaciones de una vida cristiana y el deber sagrado de conservar siempre la fe, nunca desmentida de sus antepasados. Las palabras de S.S.I. quedarán por mucho tiempo gravadas en los corazones agradecidos de los oyentes.

“Durante la misión que había empezado el 10 de Junio, día del Sagrado Corazón, se distribuyeron mas de 600 comuniones de las cuales mas de 100 eran de hombres mayores de edad. Desde el primer día, la asistencia fue numerosa, llegando a cerca de mil el número de los vascos que asistían, y haciendo notar que muchos entre ellos venían de Barracas al Sur, Lomas de Zamora, Belgrano y Flores.

Se terminó la misión el día 19con la bendición Papal y la bendición con el Santísimo. La señora Florencia Peña hizo distribuir a los vascos ochocientas medallas, conmemorativas de la Misión. La Sociedad de San Francisco Solano les repartió 700 estampas y 184 rosarios, contribuyendo también con dinero a sufragar los gastos de la misión.

“Dios guarde muchos años a V.E.R.”

“FRANCISCO LAPHITZ”

“Buenos Aires, 29 de Junio de 1904” [v].

ADDENDA

Quedan suprimidos, forzosamente, algunos apartados del texto original, que podrían considerarse imprescindibles al tener en cuenta la biografía del padre Laphitz: Su perfil intelectual, los rasgos de su espiritualidad, la cooperación que prestó a la congregación de hermanas Dominicas de Santa Catalina de Sena, entre otras.

Además, ha debido quitarse el capitulo referente a la fundación de la asociación Conservación de la Fe, y de la sociedad Euskal Echea, a cuyas obras dedicó los últimos años de su vida; hasta su deceso acaecido en Buenos Aires, el 25 de octubre de 1905.

Por otra parte, al menos, quizá pobremente, van reseñadas las misiones en que el sacerdote vasco-francés tuvo intervención, que intentan ser el objeto central, por así decirlo, de este trabajo.